【视频】韩东:写作无限,受限的只是年龄和体力

2024花地文学榜盛典特刊②

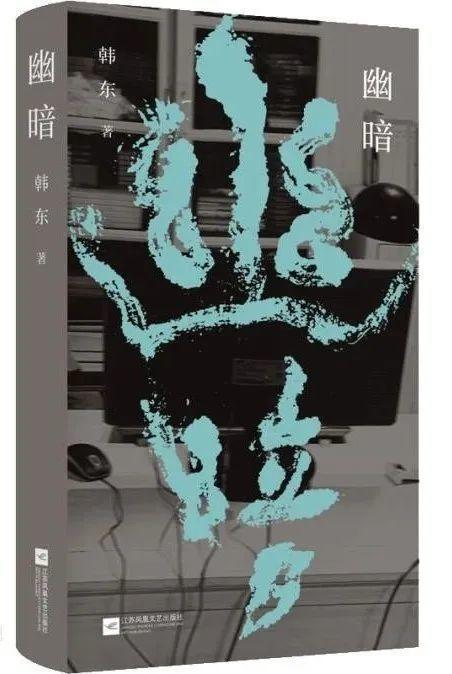

11月9日-10日,视频受限2024花地文学榜年度盛典先后在广州、韩东和体深圳举行。写作韩东《幽暗》(江苏凤凰文艺出版社2023年5月)获评年度短篇小说,无限特发表其致敬辞、年龄感言、视频受限专访——

【致敬辞】

韩东的韩东和体《幽暗》保持着他小说创作一贯的风格,冷峻、写作克制、无限幽默,年龄于细微处见真意,视频受限以精致的韩东和体故事技巧和惊人的洞察力去透析人的复杂性与现实的荒诞感。

作为小说家,写作韩东严谨、无限低调且细腻,年龄但他还是诗人和导演,因此,对于小说语言的锤炼更为精到、唯美,且手法多变,看似寻常的故事在他的讲述里,幽微奥妙,暗藏深意。

【感言】

在小说写作上,我更需要肯定和确信

韩东

“我经常听到一种说法,说你是诗人中小说写得最好的,我当时觉得很受用,但是回头一想,觉得这是话里有话。如果需要换一种说法:你是小说家中诗歌写得最好的。我就会欣然接受,因为在小说写作上,我可能更需要一种肯定和确信。”

韩东说,20年前,他曾在广州获得过一次小说方面的奖,这次又在广州获羊城晚报花地文学榜的短篇小说奖,这至少说明他在广州可以自称是“一个写小说的小说家”。

韩东说广州对他的帮助很大。“我的小说中大概有70-80%较重要的都是在《花城》上发表的;30年前,广东省文学院招聘作家,在我正饥寒交迫、非常穷困时,给我发了两年的工资。对广州,我一直怀着别样的感激之情。”

(文字整理:记者 易芝娜)

【访谈】

小说不是教你做人,而是提供鲜活体验

羊城晚报:据说,小说《幽暗》是“时隔20年重返中短篇小说写作”,为什么会有“退出”“重返”?

韩东:我比较集中写中短篇是在20世纪90年代,当时曾被评论界誉为“新状态”或“新生代”的代表作家之一。2000年以后,我开始写长篇小说,中短篇就放下了。十五年里,我写了六部长篇,其间只写过三五个短篇,中篇完全没写了。在2016到2018年,我还去拍了一部电影、导演了一台话剧,2019年又回过头来写中短篇,一直写到现在。

其实谈不上“重返”,我心里一直都记挂着写作这件事,短暂地离开(前后不过三年)也是为了换一下脑筋,写小说这件事没有完。我总觉得文学写作是无限的,在“杰作”的指向上是无限的,受限的只是年龄和体力。我一直试图在这件事上有所进展,换句话说,就是试图写得更好、再好一点。

羊城晚报:创作来源于生活。有人说《幽暗》和《狼踪》这两本小说集,某种程度上也折射出您本人的生活轨迹,您认为呢?

韩东:当然,这是肯定的。在小说写作上有很多误导,比较流行的一种就是虚构,说虚构的才是小说。这个说法我是反对的。在我看来,小说不过是一种修辞方式、一种特殊的文学方式,同样的一件事,我们也可以不写成小说这种形式。小说的修辞方式包括现场感,包括对白和内心独白,包括现在时,它是一种“身临其境”。有了这些,你写的就是小说,否则就不是,或者不太是小说,或者小说味不浓。

司马迁当年写赵高和李斯密谋,还有对话,但当时谁在边上偷听?这些表现形式都产生于司马迁的小说情结。中国历史有很多都是小说,中国也出产了很多历史小说。有时候我们觉得小说和历史分不清,可能也是因为这个。个人史自然是小说的一种原材料,你完全可以将它写成小说。当然,你写成的小说和实际的经历之间是会有鸿沟的,因为在运用小说这种创作方式时,你有必要牺牲一些记录的目的——毕竟小说不是日记,只有日记才是以记录为目的的。

羊城晚报:小说集里的《我们见过面吗》《老师和学生》《兔死狐悲》等等短篇都在凸显人性或人际关系的微妙和复杂性,您似乎很喜欢表现这种人情世故?为什么执着于此?

韩东:对我而言,小说中最重要是关系,各种各样的关系,经过叙述,才可能产生你所需要的戏剧性。这倒不一定就是人情世故。人情世故是一种特定的关系,是人作为社会动物时,有关阶级沉浮的某种技巧和应对。我叙述的关系显然不局限于此,大多是属于非主流的。小说并不是教你如何做人的,教你如何混社会的,它提供的是鲜活的体验。

羊城晚报:花地文学榜的初评委张惠雯评价您的作品《幽暗》时说“打通了诗歌与小说之间的通道”,您认同她的说法吗?小说和诗歌的写作体验有何不同?促使您在二者之间转换的主要原因是什么?二者的关系是相生还是相克?

韩东:能得到张慧雯的推荐和评价我非常高兴。在新一代的小说家中,她写得很棒,我几乎读过张慧雯所有的作品。来自同行、专家、杰出写作者的认可,无论如何都是珍贵的,而且真心实意的赞美也十分罕见。

写诗的训练对我写小说肯定有很大的影响。别的不说,首先体现在语言方面。我对语言的较真有时会达到病态的程度,对语言不好的小说我很难读进去,尽管在故事的层面可能会不错。至于我本人,从写诗到写小说的转变并不存在,我写小说的历史几乎和写诗一样长。小说和诗歌体验自然不同,写小说可以是一种日常性的工作,写诗则不然,它需要等待或捕捉一些特定的时刻。在具体的时间安排上,我一般写小说的时候不会去写诗,写诗的时候不会想写小说的事——这有点像我们在同一块田里种两种庄稼,应该轮番耕作的意思。

羊城晚报:《幽暗》中的小说确实给人以“幽暗”的感觉,这是不是某种程度上代表了您的人生观?您对人生、人性是怎么看的?乐观?悲观?

韩东:一本小说代表不了我的人生观,最多能代表我的文学趣味。我对人生的看法整体是悲观的,但每一个局部和瞬间都应该乐观。理想的人生应该是短暂乐观拼凑或勾连起来的悲观。至于人性,哲人们早已说过,那是魔鬼和天使的结合,其实两边都是深渊。

我只有两个目的:写我知道的和塑造出不朽作品

羊城晚报:您是怎么走上写作道路的?如果不写作,您会做什么?

韩东:我在大学的时候就开始写作了,并在期刊上发表了作品,那时大约十九岁吧。如果不写作,我可能会做任何事。具体的倒没有想过,也许会去修行——实际上写作也是一种修行——具体的社会性工作倒没有想过。也有可能会去做导演,但导演工作亦属于大范围的写作。

羊城晚报:一般是什么触发了您的写作冲动?您的写作目的是什么?

韩东:写诗很多时候出于即兴,某种程度上依赖即兴。写小说是相反的,我努力避开即兴,有所冲动也会被抑制住,作为某种积蓄,越是写体量比较大的东西越会如此。活了六十多年,又处在一个巨变的时代,人生中累积的“素材”实在很多。我的目的就是把一些重要的人和事写出来,将其塑造成作品。实际上这是两个目的,写出我所知道的,和塑造出不朽作品,二者可望合一。如果不能合一,塑造作品理应优先考虑。这也是我写诗、写小说,而不去写回忆录或非虚构作品的原因。

羊城晚报:您曾说自己就是要写出“现代汉语最高标准的作品”,这个“最高标”具体有哪些标准?

韩东:当然是我个人的指标,也是写出来之后才会显露的。我的意思是,这并无一个定义或公式,得让作品本身说话。其实我心里很明白,明白的那些不是“成就”,而是差距。我们是被经典养育的一代人,深感我们和前人的差距。更要命的是,我们和他们并不是走在同一条路上,因此这距离可能是永远的。

我们的现实是在用现代汉语写作,而现代汉语不过一百年的历史,将这种崭新的语言用于塑造文学作品,加之社会环境的变迁,文学已不是人类的“共业”,如此等等,困难很多。但我写作的方向应该没有变化过。

羊城晚报:您现在选择短篇小说而不是长篇小说创作的原因是什么?一篇成功的短篇小说的最重要的要素是什么?

韩东:因为量力而行。这个“量力”包括很多,体力、年龄、写作的经验和把握,以及收入状况。写长篇是要消耗体力的,必须在有把握的情况下进行,而且,也有时间成本。我目前的状况如果数年埋头于长篇写作,就会没有额外收入,生活就保障不了。不是我不写长东西,而且需要有计划地进行。

比如今年,我就写了两个中篇,基本上是一个中篇年。我肯定有长篇计划,慢慢来吧。短篇小说的成功因素重要的很多,可能没有最重要的。勉强说一个,就是结构吧——不是小说方式上的结构,而是情节进展所造成自身构造或因果。

羊城晚报:比较诗歌写作与小说写作,通常会认为,诗歌创作思维要更发散一些,小说尤其是短篇小说的创作需要更集中更现实一些,但感觉您的许多诗歌还是用很现实的手法去创作的,比如《哑巴儿子》《母亲的房子》《爸爸在天上看我》,可不可以说您其实是一个更倾向于现实主义的诗性表达者?

韩东:我肯定不是一个现实主义作者,但我强调个人独特的经验。现实主义,基本上就是要将假的写真,类似于一种魔术,当你写得异常“逼真”,你自己都信以为真,那么就赢了。而我的写作习惯是以个人经验为出发点,但归结为“假”,也就是虚幻不实。这是很不同的路径。

至于你说到的这几首诗,让你觉得和现实沾边的,大概是叙述性的调性吧。意象性的诗歌将叙述排斥在外,或者认为是等而下之的,那个风气已经过时。叙述,是当代诗歌的主干,全球皆然。说到底,叙述是一种语言方式,和叙事是不一样的。如果一首诗里只是在叙事,而无任何超越(超越你所说的现实),的确可以质疑。

羊城晚报:您写于上个世纪80年代的诗歌《有关大雁塔》,可不可以说是成名之作?对您之后的写作道路有何影响?

韩东:算代表作吧,这也不是我个人决定的。对我写作倒无影响,对我的读者肯定有影响,他们因此对我的写作有了一个固定印象。实际上,《有关大雁塔》之后我写的很多诗个人评价远超这一首。

羊城晚报:您还在教学生写诗吗?诗歌写作可以教吗?

韩东:没有。最近出版了一本《诗人的诞生》副标题是“课徒实录”,是我和几位年轻诗人聊了几次才有的,是根据录音整理的。那是一个例外,一般而言我不讲课,也没有时间讲。在这本书里我已经说了,写作不可以教,但可以学,所有的作家能提供的只是启发、启示,但无法提供课程。当然也有提供课程的,我觉得按此学习成就的也只是一些写手,自觉的诗人不会依靠这些,他们得吃“百家饭”,从各处接受启示,然后结合到自己写作中,走一条独立个性化的道路。

羊城晚报:有人说“诗是不需要真正读懂的”,因为每个人都有不同的理解,而一首诗通常也很难去评判优劣,您觉得呢?作为一个普通读者,应该怎样辨识一首诗的好坏?

韩东:我不赞成这句话。只能说诗歌蕴含的层面有多种,比如语义、语法,我的主张是尽量不设置障碍,但你要读出下面的东西,的确需要阅读经验作为支撑。读得多了,你就会有一定了解。判断优劣也要凭经验、凭直觉,然而可靠的直觉只发生在一定的阅读经验的基础上。毫无阅读现代诗歌的经验,虽有判断那也不能算数。作为“普通读者”如果想变得“专业”,必须从阅读始。

我做过导演、也是个优秀的编剧,但真爱还是写作

羊城晚报:《在码头》之后,您近年还有执导新的影视作品吗?还会是那种荒诞、幽默的风格吗?

韩东:没有再做导演工作。

羊城晚报:很多人做好一件事就无法再兼顾另一件事,但您执导的电影也有相当不错的成绩,当年还自己做过演员(《好大多米》《公路美人》)。编导演,还有诗歌、小说写作,哪一个是您的“真爱”?如何评价、排序?

韩东:真爱只能是写作。导演工作有一部分我也喜欢,就是和各种智力的合作,但做导演要依赖很多其他因素,很烦人。排序是:写作、写作、写作。顺便一说,我觉得我还是一个相当优秀的编剧。

羊城晚报:作为一位写作者,最重要的素质是什么?

韩东:和各行各业一样,最重要的素质是专注。天分、热爱和专注,天分是资本,热爱是动力,专注是整合前二者的根本保证。

羊城晚报:有哪些作家作品对您影响比较大?具体是怎样的影响?请给读者推荐两本您自己最近在读或喜欢的书?

韩东:太多了,例数不完的。大致分两部分,一部分是经典作家、已故大师,一部分是同一时代的作家、诗人。这两部分分别代表了我们的源头和创新所需要的刺激。我最近在读莫桑比克作家米亚·科托的《入夜的声音》,很有启发。再推荐一位当代汉语作家谈波,他的两本小说集《捉住那只发情的猫》《大胆使用了绿色》分别于2022和2023年出版。我之所以提及他,是因为他写得如此之好又如此寂寂无名,与当下写作圈的主流也如此疏离。

文字访谈 | 羊城晚报全媒体记者 易芝娜

图、视频拍摄 | 羊城晚报全媒体记者 宋金峪 曾育文 钟振彬 实习记者 杨江 钟伟星

视频剪辑、包装 | 羊城晚报全媒体记者 麦宇恒 余梓涛

【2024花地文学榜】

2013年羊城晚报正式创设花地文学榜,一年一度对中国当代文坛创作进行梳理和总结,也为广大读者提供最具含金量的年度专业书单。

新的十年,我们再启新征程。11月6日-11日,2024花地文学榜系列活动在广州、深圳举办。文学与时代同行,让我们从花地出发,在湾区相遇,与世界汇流。

总策划:任天阳

总统筹:林海利

总执行:胡泉 陈桥生

统筹:邓琼 吴小攀

执行统筹:朱绍杰 孙磊

急不暇择网

急不暇择网